履歴書の職歴・学歴欄の書き方【見本/例文付】職歴なし・書ききれない場合も解説

履歴書の学歴・職歴欄は、これまでの経歴を採用担当者に伝える重要な項目です。

正しい書き方を守ることで、丁寧で信頼できる人物という印象を与えられます。

この記事では、基本的なフォーマットから、職歴がない場合や書ききれない場合の対処法まで、具体的な見本や書き方の例文を交えて解説します。

テンプレートや経歴書の見本を参考に、自身の状況に合わせた学歴・職歴欄を作成しましょう。

まずは基本から!履歴書の職歴欄を書く際の4つのルール

履歴書の職歴欄とは、これまでの勤務経歴をまとめたものです。

年月を追って正確に記載することで、採用担当者は応募者のキャリアを具体的に把握できます。

職歴を記入する際は、時系列で書く、会社名は正式名称で記載する、年号を西暦か和暦に統一する、といった基本ルールを守ることが重要です。

株式会社等の法人格も略さず書き、年月日や在籍期間の計算を簡単にするためにも、フォーマットを統一しましょう。

職歴は入社・退社を時系列で記入する

職歴は、最も古い経歴から順に時系列で記載するのが基本です。

入社と退社はそれぞれ別の行に分けて書き、年月を正確に記入します。

例えば、「〇年〇月株式会社〇〇入社」の次の行に、「〇年〇月株式会社〇〇退職」と記載します。

退職理由については、自己都合の場合は「一身上の都合により退職」、会社都合の場合は「会社都合により退職」と簡潔に添えましょう。

全ての職歴を書き終えたら、最後の行の右端に「以上」と記して締めくくります。

これにより、記載がここで終わりであることを示します。

在籍年数の計算を間違えないよう、正確な年月日を確認しておくことが求められます。

会社名は(株)などと略さず正式名称で記載する

勤務していた会社の名称は、「(株)」や「(有)」といった略称を用いず、「株式会社」や「有限会社」のように必ず正式名称で記載します。

法人格が会社名の前につくか後につくかも、正確に確認して書きましょう。

これは一般企業に限らず、医療法人や社会福祉法人が運営する病院、保育園、幼稚園などの場合も同様です。

応募先企業に対して、丁寧で正確な書類作成ができるという印象を与えるためにも、基本的なルールとして徹底する必要があります。

入社時に受け取った雇用契約書や、企業の公式ウェブサイトで正式名称を確認すると確実です。

年号は西暦か和暦のどちらかに統一する

履歴書全体で、年号の表記は西暦(例:2023年)か和暦(例:令和5年)のどちらかに統一します。

学歴欄で和暦を使用した場合、職歴欄や免許・資格欄でも和暦で記載する必要があります。

西暦と和暦が混在していると、読みにくく、採用担当者に雑な印象を与えてしまう可能性があります。

どちらを使用しても選考の有利不利に直接影響はありませんが、IT企業や外資系企業などでは西暦が一般的に使われる傾向が見られます。

応募する企業の文化に合わせて選択するのも一つの方法ですが、最も重要なのは履歴書全体での一貫性です。

所属部署や簡単な業務内容も添える

会社名だけでなく、入社後に配属された部署名や簡単な業務内容も書き添えることで、採用担当者は応募者の経験やスキルをより具体的に理解できます。

例えば、「株式会社〇〇入社」の下の行に、「営業部配属」や「法人顧客向けの新規開拓営業に従事」といった職務内容を簡潔に加えます。

どのような内容の業務に携わってきたのかを示すことで、自身のキャリアを効果的にアピールできます。

ただし、職歴欄に詳細を書きすぎると読みにくくなるため、詳しい実績や担当業務については職務経歴書に譲り、ここでは要点のみを記載するようにしましょう。

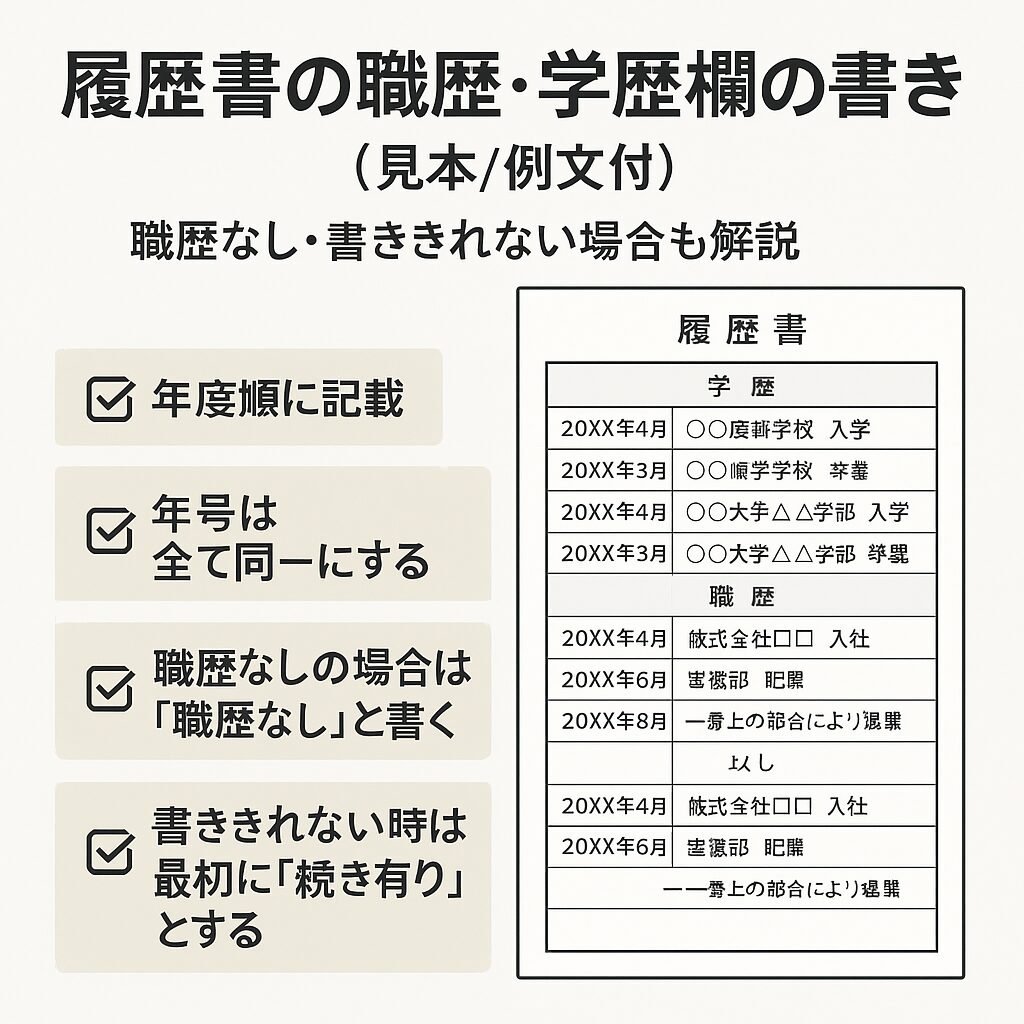

【見本で確認】履歴書の学歴・職歴欄の正しい書き方サンプル

学歴職歴欄は、まず1行目の中央に「学歴」と書き、その下の行から実際の学歴を記載します。

学歴を書き終えたら1行空け、同じように中央に「職歴」と記入し、職歴を古い順に記載していくのが基本です。

全ての職歴を書き終えたら、最後の行の右下に「以上」と記して締めくくります。

このフォーマットを守ることで、採用担当者にとって見やすく、整理された印象を与えることができます。

以下に具体的な例を示しますので、自身の経歴を当てはめて作成する際の参考にしてください。

意外と知らない?学歴欄の正しい書き方とポイント

職歴と同様に、学歴欄の書き方にも押さえておくべきルールがあります。

どこから書き始めるか、学校名はどのように記載するかといった基本を理解しておくことが大切です。

特に最終学歴の定義を正しく把握し、卒業年月日などを間違えずに記入することは、経歴の正確性を示す上で重要です。

正しい学歴の書き方を実践することで、丁寧な書類作成能力をアピールし、採用担当者に好印象を与えることにつながります。

学歴は最終学歴の一つ前から書くのが一般的

学歴は、義務教育である小学校や中学校の卒業から記載する必要はなく、高等学校の入学・卒業から書き始めるのが一般的です。

最終学歴が大学卒業であれば高等学校から、高等学校卒業であれば中学校卒業から記載します。

つまり、「最終学歴の一つ前の学歴から書く」と覚えておくと分かりやすいでしょう。

もちろん、中学校卒業から記載しても間違いではありませんが、学歴・職歴欄のスペースには限りがあるため、冗長な印象を与えないよう、一般的な慣例に従うのが無難です。

最終学歴が中学校卒業の場合は、小学校卒業から書く必要はなく、中学校卒業のみを記載します。

学校名・学部・学科名は省略せずに正式名称で書く

学校名を書く際は、略称を使わずに必ず正式名称で記載します。

例えば、「〇〇高校」ではなく、「〇〇県立〇〇高等学校」のように、都道府県名や「公立」「私立」の別も含めて正確に書きましょう。

大学の場合も同様に、学部、学科、専攻、コース名まで省略せずに記載することが求められます。

これは、自身の経歴を正確に伝えるための基本的なマナーです。

公的な書類である履歴書では、会社名と同様に、学校名も正式名称で書くことが社会人としての常識と見なされます。

自身の身上に関わる情報として、間違いのないように注意深く記入する必要があります。

中退や休学、留学した場合の書き方

大学や高校を中退した場合は、その事実を隠さずに正直に記載します。

「〇〇大学〇〇学部中途退学」のように書き、入学した事実と中退した事実の両方を明記することが重要です。

家庭の事情や経済的な理由など、やむを得ない理由がある場合は、簡潔に書き添えることも可能です。

また、休学や留学の経験も同様に記載します。

留学経験は語学力や異文化理解のアピールになるため、「〇年〇月~〇年〇月アメリカ合衆国〇〇大学へ語学留学」のように具体的に書くと良いでしょう。

学歴にブランクがある場合でも、その期間に何をしていたかを正直に伝えることが信頼につながります。

【パターン別】職歴の書き方見本と解説

応募者の経歴は多様であり、正社員経験だけでなく、契約社員、派遣、アルバイト、フリーランス(個人事業主)など、さまざまな働き方があります。

また、事務、営業、SE、看護師、保育士といった職種によってもアピールすべきポイントは異なります。

ここでは、在職中の場合や部署異動があった場合など、個別の状況に応じた職歴の書き方を見本と共に解説します。

医療事務、介護職、美容師、薬剤師など、専門職の場合も、入職や退職の記載方法は基本に沿って正確に書くことが重要です。

自営業や個人事業の経験も同様に整理して記載しましょう。

在職中に転職活動をしている場合の書き方

現在も企業に勤務しながら転職活動を行っている場合、最後の職歴には退職年月日を記載せず、代わりに「現在に至る」または「在職中」と記入します。

この一文は、職歴の最後の行の左端に寄せて書くのが一般的です。

これにより、採用担当者は応募者が現在も就業中であることを把握できます。

すでに退職日が決まっている場合は、「現在に至る(〇年〇月〇日退職予定)」のように具体的な退職予定日を併記すると、採用担当者が入社可能時期を見積もりやすくなり、より親切な印象を与えます。

在籍中の事実を明確に伝えることが重要です。

部署異動や転勤があった場合の書き方

同じ会社内での部署異動や転勤も、自身のキャリアを示す重要な経歴です。

入社した会社名と年月を記載した後、その下の行に異動や転勤の事実を時系列で加えます。

例えば、「〇年〇月営業企画部へ異動」「〇年〇月大阪支社へ転勤」のように、年月日と異動先の部署名や支社名を明記します。

昇進して役職が変わった場合や、関連会社への出向・転籍があった場合も同様に記載することで、社内でのキャリアパスや経験の幅広さをアピールできます。

一つの会社で多様な経験を積んだことは、自身の適応能力や成長を示す有効な材料となります。

派遣社員として働いていた場合の書き方

派遣社員としての経歴を記載する場合、派遣元である派遣会社と、実際に勤務した派遣先企業の両方を明記する必要があります。

まず、「〇年〇月株式会社〇〇(派遣会社名)に派遣登録」と書き、その下の行に具体的な派遣先での就業歴を記載します。

例えば、「株式会社△△(派遣先企業名)営業部にて勤務(〇年〇月まで)」のように、派遣先企業名、所属部署、業務内容、就業期間を記します。

契約期間が満了して退職した場合は、「派遣期間満了のため退職」と理由を添えるのが一般的です。

複数の派遣先で勤務した場合は、それぞれを時系列に沿って分かりやすく整理して書きましょう。

アルバイト・パート経験の書き方

アルバイトやパートの経験は、正社員としての職歴がない場合や、応募する職種と関連性が高い場合に記載すると効果的です。

特に、そのアルバイト経験を通じて得たスキルが応募先で活かせる場合は、積極的にアピールしましょう。

記載する際は、会社名の後に「(アルバイト)」や「(パートタイマーとして勤務)」のように雇用形態を明記します。

例えば、コンビニでの夜間勤務の経験は、責任感や緊急時対応能力を示す材料になります。

応募職種に関連しない短期間のバイト経験を全て記載する必要はありませんが、アピールにつながるパートの経験は職歴としてしっかり伝えましょう。

会社の合併や社名変更があった場合の書き方

在籍中に勤務先の会社が合併したり、社名変更したりした場合は、その事実を職歴欄に明記する必要があります。

まず入社時の社名を通常通り記載し、その下の行に、社名が変更された年月日と新しい社名を書き加えます。

例えば、「〇年〇月株式会社Aに入社」と書いた後、「〇年〇月(合併により/社名変更により)株式会社Bとなる」といった形で記載します。

これにより、採用担当者が社名を検索しても見つからないといった事態を防ぎ、職歴に一貫性があることを正しく伝えられます。

社名変更の事実を明記することで、経歴の連続性を分かりやすく示すことが重要です。

職歴がない・ブランク期間がある場合の書き方対処法

新卒で職歴がない場合や、育休、介護、療養などで1年、3年、5年といった離職期間(ブランク)がある場合、職歴欄の書き方に悩むことがあります。

職歴がないからといって空欄にするのは避けましょう。

職歴なしの場合の正しい書き方や、ブランクの理由を補足する方法があります。

3ヶ月以内の短い期間であれば特に説明は不要なことが多いですが、4年や7年、8年と長期間にわたる場合は、その期間に何をしていたかを伝えることで、採用担当者の疑問を解消できます。

ない場合でも正直かつ前向きに記載することが大切です。

新卒・第二新卒などで職歴がないケース

卒業後、一度も就職経験がない新卒や第二新卒の場合、職歴欄には「なし」と記載するのが正しい書き方です。

まず学歴を全て書き終えた後、一行空けて中央に「職歴」と見出しを書き、その下の行に「なし」と記入します。

そしてさらにその下の行の右端に「以上」と書いて締めくくります。

職歴がないことは、決してマイナス評価にはなりません。

その分、自己PR欄やガクチカ(学生時代に力を入れたこと)の欄を使って、学業やサークル活動、アルバイトなどを通じて得たスキルや経験を具体的にアピールしましょう。

取得した免許や資格も、意欲を示す重要な情報です。

離職期間が長くブランクがあるケース

中途採用において、離職期間が長い場合はその理由を採用担当者が気にする可能性があります。

そのため、ブランクの理由を正直かつ簡潔に説明することが望ましいです。

例えば、資格取得の勉強、語学留学、家族の介護、出産・育児、病気療養など、前向きな理由ややむを得ない事情があったことを伝えましょう。

職歴欄の退職理由に「一身上の都合により退職」と書いた上で、備考欄や自己PR欄で「〇年〇月まで資格取得のため専門学校に通学」のように補足すると丁寧です。

再就職への意欲を示すためにも、ブランク期間をどのように過ごしていたかを説明できるように準備しておくことが重要です。

転職回数が多い!職歴が書ききれない時の4つの工夫

転職回数が多い人の場合、全ての職歴を詳細に書こうとすると、履歴書の欄内に書ききれないという問題が生じます。

採用担当者が応募者のキャリアをスムーズに理解できるよう、情報を整理して見やすくまとめる工夫が必要です。

複数社にわたる経歴を持つ場合は、1社あたりの記載を簡潔にしたり、詳細は職務経歴書に譲ったりする方法が有効です。

ここでは、転職経験が多い場合の職歴欄の書き方について、4つの具体的な工夫を紹介します。

1社あたりの職歴を1〜2行にまとめる

職歴が多くてスペースが足りない場合、1社あたりの記載をコンパクトにまとめる工夫が有効です。

通常は入社と退社を別々の行に書きますが、これを1行に集約することで大幅にスペースを節約できます。

例えば、「〇年〇月株式会社〇〇入社」「〇年〇月一身上の都合により退職」と2行で書く代わりに、「〇年〇月~〇年〇月株式会社〇〇(部署名・簡単な業務内容)」のように1行または2行で完結させます。

この方法を使えば、限られたスペースに多くの職歴を収めることが可能になり、採用担当者も経歴の全体像を把握しやすくなります。

業務内容は省略して職務経歴書に記載する

職歴が複数あり、履歴書のスペースに収まりきらない場合、業務内容の詳細な記述は省略し、職務経歴書に記載するという方法が効果的です。

履歴書の職歴欄では、会社名、所属部署、在籍期間といった基本情報のみを記載し、実績や具体的な業務内容については別途提出する職務経歴書で詳しく説明します。

その際、職歴欄の最後に「詳細は職務経歴書をご参照ください。」と一文を添えることで、採用担当者にスムーズに確認を促すことが可能です。

これにより、履歴書は経歴の概要を伝える役割に特化させ、すっきりと見やすい書類を作成できます。

学歴の記載を調整してスペースを確保する

職歴を記入するスペースがどうしても足りない場合、学歴欄の記載を調整して行数を確保するのも一つの方法です。

学歴は一般的に最終学歴の一つ前から記載しますが、これを最終学歴のみの記載に限定することで、数行のスペースを生み出せます。

例えば、4年制大学を卒業している場合、高等学校の入学・卒業に関する記述を省略し、大学の入学・卒業情報のみを記載します。

ただし、企業によっては学歴の記載方法を指定している場合もあるため、応募要項を事前に確認することが必要です。

あくまで最終手段として、全体のバランスを見ながら検討しましょう。

職歴欄のスペースが広い履歴書フォーマットを選ぶ

履歴書にはJIS規格をはじめ、さまざまなテンプレートが存在します。

転職回数が多く、記載すべき職歴が多い場合は、あらかじめ職歴欄のスペースが広く設けられているフォーマットを選ぶと良いでしょう。

特に転職者向けの履歴書は、学歴欄や本人希望記入欄がコンパクトで、職歴欄が広く取られていることが多いです。

市販の履歴書用紙だけでなく、webサイトから無料でダウンロードできるテンプレートも豊富にあります。

ネットで複数のフォーマットを比較し、自身の経歴を最も効果的にアピールできるレイアウトの履歴書を選択することが、書類選考を通過するための重要なポイントです。

採用担当者にマイナス印象を与える職歴欄のNG例

職歴欄の書き方一つで、採用担当者に与える印象は大きく変わります。

例えば、短期間での入退社を繰り返しているにもかかわらず、その理由に関する補足がない場合、忍耐力や定着性に懸念を持たれる可能性があります。

また、経歴にブランク期間があるのに何の説明もなければ、計画性がないと判断されることもあります。

虚偽の経歴を記載することは絶対に避けるべきです。

後々の面接や提出する書類との矛盾が生じ、信頼を失う原因となります。

メールでのやり取りも含め、一貫性のある誠実な対応が求められます。

まとめ

履歴書の学歴・職歴欄は、応募者の過去の経歴を客観的に示すための重要な部分です。

基本的なルールを守り、会社名や学校名を正式名称で正確に記載することが、信頼性を高める第一歩となります。

職歴がない場合やブランク期間がある場合、あるいは転職回数が多くて書ききれないといった状況でも、この記事で紹介した方法を用いれば、自身の状況を的確に伝えることが可能です。

自身のキャリアを正しく整理し、採用担当者に意欲と誠実さが伝わる書類を作成しましょう。

履歴書の学歴・職歴欄は、採用担当者があなたのこれまでの就業・学習の経歴を一目で把握するための重要な項目です。学生や無職、パート・中途・現職の方など、状況に応じた正しい書き方を押さえることが大切です。まず、学歴は中学卒業や高校入学など年度順に記載し、大学や大学院の中退・卒業も明確に書きます。年号は西暦・和暦どちらでも構いませんが、全体で統一しましょう。職歴欄は、正社員・契約社員・パートなど雇用形態を明記し、社名変更や部署異動・出向があった場合も正確に記載します。仕事を辞めた際は「一身上の都合により退職」と書くのが一般的です。

職歴なしの場合は「職歴なし」と一行書いて空欄を避け、離職中や扶養内での活動がある場合も「介護のため離職」「就職活動中」など簡潔にまとめます。退職予定者は「〇年〇月退職予定」と明記して誤解を防ぎましょう。

また、履歴書作成時は手書きでもパソコン作成でもOKですが、シート全体が整っていることが重要です。見本やテンプレート、ダウンロードできる無料フォーマットを活用すれば、レイアウト崩れを防げます。最後に「以上」と締め、賞罰・資格・免許欄も漏れなく記入しましょう。

レジュメ作成は自己PRと同様、自分のスキルや活動を正しく伝える第一歩。面接やメール応募時にも一貫性を持たせ、空白期間や異動なども誠実に説明できるよう準備しておくことが大事です。履歴書は単なる表ではなく、あなたの「仕事の姿勢」を映す書類です。丁寧に仕上げて、就職・転職の第一印象を良くしましょう。

その他の就職役立ち情報箱を見る

-

BE GOOD編集部

BE GOOD編集部履歴書の「同上」は失礼?転職で使える正しい書き方と使い方

履歴書を作成する際、「同上」という言葉の使い方が気になる方は多いでしょう。 この言葉が失礼にあたらないか、どの項目で使えるのかなど、疑問は尽きません。 … 続きを読む -

BE GOOD編集部

BE GOOD編集部履歴書の写真データの貼り方 Web/Wordでの方法やスマホ撮影、サイズも解説

転職活動や就職活動では、履歴書をデータで提出する機会が増えています。 それに伴い、証明写真もデータで用意する必要性が高まりました。 この記事では、履歴書… 続きを読む -

BE GOOD編集部

BE GOOD編集部履歴書の日付はいつが正解?書き方や提出方法、ミスした場合の対処法

転職活動で提出する履歴書の日付は、「いつの時点を書けばよいのか」で迷いやすいポイントのひとつです。基本的には提出日を記載するのがマナーですが、郵送・メー… 続きを読む -

BE GOOD編集部

BE GOOD編集部自動車免許の履歴書での正式名称は?普通第一種など書き方を解説

履歴書に自動車の免許を記載する際、普段使う「普通免許」といった略称ではなく、正式名称を用いるのがマナーです。例えば、一般的に知られているものは「普通自動… 続きを読む -

BE GOOD編集部

BE GOOD編集部行動力がある人の短所とは?面接で好印象な伝え方と例文を紹介

「行動力」は自己PRで強みとなる要素ですが、面接で短所を尋ねられた際に、その裏返しをどう伝えれば良いか悩む場合があります。 行動力がある人の短所は、伝え方… 続きを読む